- 26 octobre 2025

- Ressources TCC

Formation de thérapie ACT les 23 et 24 mai 2026 avec Claude Penet, psychiatre

Pour tout renseignement, envoyer un mail : secretariat.aatcc@gmail.com

La thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) : une approche contextuelle centrée sur la flexibilité psychologique

L’Acceptance and Commitment Therapy (ACT), développée par Steven C. Hayes, Kelly Wilson et Kirk Strosahl à la fin des années 1980, s’inscrit dans le cadre des thérapies comportementales et cognitives de troisième vague (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). Issue du contextualisme fonctionnel et de la théorie des cadres relationnels (Relational Frame Theory, RFT ; Hayes, Barnes-Holmes & Roche, 2001), l’ACT considère le comportement humain dans son contexte fonctionnel plutôt qu’en termes de forme ou de contenu. Son objectif central est l’accroissement de la flexibilité psychologique, définie comme la capacité à être en contact avec l’expérience présente et à agir de manière cohérente avec ses valeurs (Hayes et al., 2006).

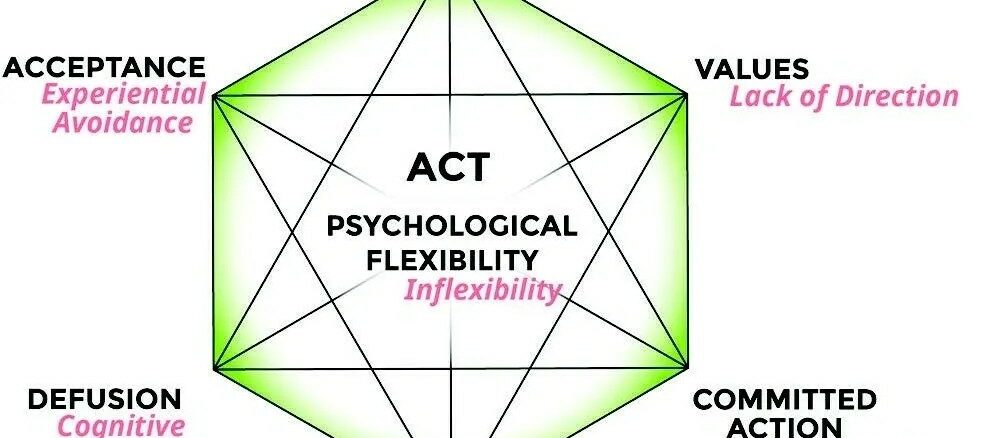

Le modèle conceptuel de l’ACT, représenté par l’hexaflex, articule six processus interdépendants : acceptation, défusion cognitive, contact avec le moment présent, soi comme contexte, clarification des valeurs et action engagée (Hayes, Luoma, Bond, Masuda & Lillis, 2006). Ces processus, envisagés comme des dimensions dynamiques, soutiennent le développement d’un répertoire comportemental souple et adapté aux contingences de la vie.

L’acceptation implique une ouverture intentionnelle aux événements internes désagréables sans tentative de contrôle ou d’évitement, contrairement aux stratégies d’évitement expérientiel souvent renforcées dans la psychopathologie. La défusion cognitive vise à altérer la fonction des pensées en réduisant leur pouvoir régulateur sur le comportement. Ces deux processus soutiennent le contact avec le moment présent, qui renvoie à une attention flexible, volontaire et non évaluative à l’expérience immédiate (Harris, 2009).

Le concept de soi comme contexte (self-as-context) correspond à une perspective méta-cognitive où l’individu distingue la conscience observatrice des contenus mentaux fluctuants. Cette position favorise la stabilité identitaire et la tolérance à la variabilité interne. Les deux derniers processus, clarification des valeurs et action engagée, donnent à l’ACT sa dimension motivationnelle : les valeurs servent de boussole directionnelle, tandis que l’action engagée consiste à agir conformément à ces valeurs, même en présence d’expériences internes aversives.

Sur le plan empirique, l’ACT bénéficie d’un soutien scientifique croissant. Plusieurs méta-analyses ont confirmé son efficacité pour une large gamme de troubles psychologiques et médicaux, incluant la dépression, l’anxiété, la douleur chronique, les addictions et le stress professionnel (A-Tjak et al., 2015 ; Gloster et al., 2020). L’approche se distingue toutefois par sa visée transdiagnostique, centrée sur les processus fondamentaux de la souffrance humaine plutôt que sur des catégories nosographiques spécifiques (Hayes, Hofmann & Ciarrochi, 2020).

Le positionnement thérapeutique en ACT privilégie une relation collaborative et expérientielle. Le thérapeute incarne la flexibilité psychologique, mobilisant métaphores, exercices expérientiels et paradoxes pour favoriser l’apprentissage direct et la transformation fonctionnelle du comportement (Wilson & DuFrene, 2008).

En somme, l’ACT constitue une synthèse entre la science du comportement, la philosophie pragmatiste et une approche phénoménologique de l’expérience vécue. Elle propose une conception non pathologisante de la souffrance humaine, invitant à accueillir la douleur psychique comme une composante inévitable de l’existence et à s’engager dans une vie cohérente avec ses valeurs fondamentales.

Références

A-Tjak, J. G. L., Davis, M. L., Morina, N., Powers, M. B., Smits, J. A. J., & Emmelkamp, P. M. G. (2015). A meta-analysis of the efficacy of acceptance and commitment therapy for clinically relevant mental and physical health problems. Psychotherapy and Psychosomatics, 84(1), 30–36.

Gloster, A. T., Walder, N., Levin, M. E., Twohig, M. P., & Karekla, M. (2020). The empirical status of acceptance and commitment therapy: A review of meta-analyses. Journal of Contextual Behavioral Science, 18, 181–192.

Harris, R. (2009). ACT made simple: An easy-to-read primer on acceptance and commitment therapy. Oakland, CA: New Harbinger.

Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (2001). Relational Frame Theory: A post-Skinnerian account of human language and cognition. New York, NY: Kluwer Academic/Plenum.

Hayes, S. C., Hofmann, S. G., & Ciarrochi, J. (2020). The evolution of contextual behavioral science: From an idea to a successful model of empirical development. Annual Review of Clinical Psychology, 16, 177–198.

Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1–25.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. New York, NY: Guilford Press.

Wilson, K. G., & DuFrene, T. (2008). Mindfulness for two: An acceptance and commitment therapy approach to mindfulness in psychotherapy. Oakland, CA: New Harbinger.